博多三大祭りの放生会(ほうじょうや)を、今年も見物してきました。

見世物小屋、お化け屋敷は健在でしたし、猿まわしの見せ物も二ヶ所で行われていました。

今回の放生会・2019年見物は、9月13日平日の金曜日の夕方の時間に訪れましたけど、毎年超満員の人で混雑する参道が、過去に例を見ないくらい空いていましたよ、なぜでしょうね〜

筥崎宮の放生会・参道を歩いた

2019年9月13日、時刻は夕方5時くらいです。

ストロベリーの出店、シャンパンやらも飲めるとか。

ケバブの出店に、

今年流行ったタピオカドリンクの出店もありました。

ピンボールでしたっけ、スマートボールでしたっけ。

射的もあって、レトロ感満載です。

お化け屋敷と見世物小屋

筥崎宮の放生会と言えば、お化け屋敷ですねー

子供の泣き声が聞こえた気が!

もはや日本でここだけと噂の、見世物小屋です。

場内での撮影は禁止です。

演目は、

- 歌と踊りと手品

- びっくり魔術奇術ショー

- 発見・美少女生首

- 目出度い曲芸・伝統芸

と、古き良き伝統を感じさせます。

カッパ御殿には、美人のカッパが3匹いました。

見世物小屋のとなりはゾンビ村です。

この3軒のどこかに入れば、昭和を感じられること間違いないでしょう。

出店は続くよ

放生会名物、かにつり

小さなカニなので、食用には向いてなさそうです。

空くじ無し!くじ引き。

トルネードポテト、日本一長い超ロングと書いてあります。

美味しいと評判の日本酒・獺祭の出店もありました。

筥崎宮の参道はとても長い直線になってまして、およそ1キロくらいあるでしょう。ガラガラに空いてましたけど、見る人によっては混雑してると思われるかもしれませんね。主観の問題かと。

猿まわしを見物した

お猿さんの芸、猿まわしは、筥崎宮では多分初登場でしょう。けっこうな人だかりが出来ていて、一番人気でした。

刀の上を飛んだり、ジャンプの曲芸を見してくれました。

お兄さんとの息もピッタリ。

この、ロングジャンプは一回失敗してから、再挑戦。

見事飛び越えました。

拍手大喝采!

ひととおり芸が終了したら、おひねりタイムです。コインより四角いものが良いとの声かけに応じて、たくさんの人がお札を出していました。

猿まわしは千年続く日本の伝統芸能です。と書いてある感謝の札をもらいました。

いか焼きの出店

なんだろう。子供に受けそうですね。

去年、ブレイクしていた電球ソーダの出店は、ほとんど出ていませんでせいた。流行り廃りの激しい業界です。

そんな中、伝統の大宰府名物・梅ヶ枝餅と、

放生会名物の新しょうがの出店は今年も健在でした。

新しょうがと、おはじきに、ちゃんぽんは、放生会三大名物でしょうね。

出店は見るだけ。お参りしてから屋台花山で飲むビールが毎年の楽しみです。

お参りと鳩みくじ

手水舎です。手と口を水で洗います。

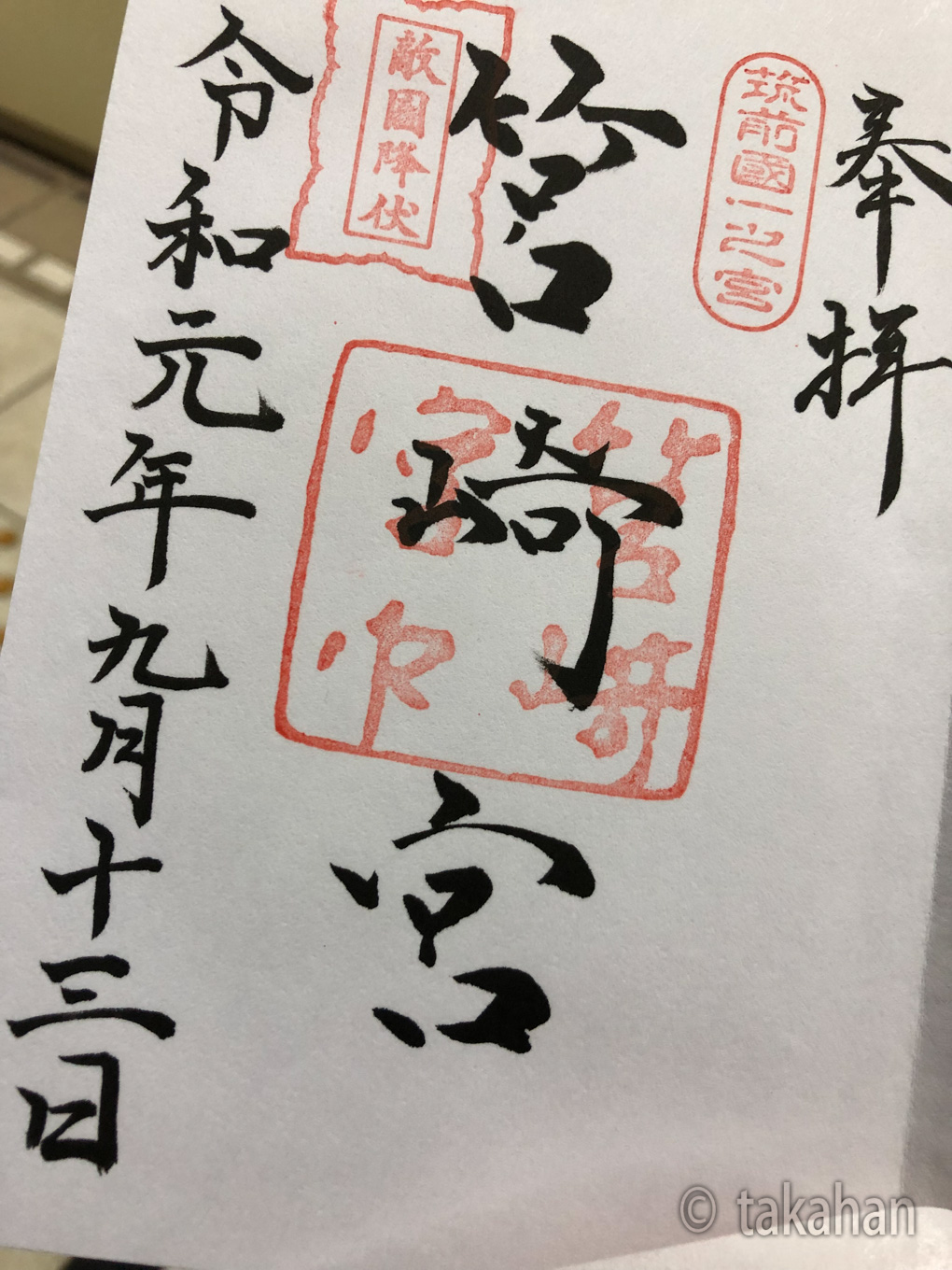

敵国降伏の楼門は、1594年文禄3年に建立された国指定の重要文化財です。

お参りした後、内部で開催されているおはじきや著名人の書などを見物します。撮影は禁止なので写真はありません。

鳩みくじを引きました。

この金塊は偽物です。

今まで過去に当たった品物は、しゃもじ、メモ帳、スマホケースなどなど。さて今年は?

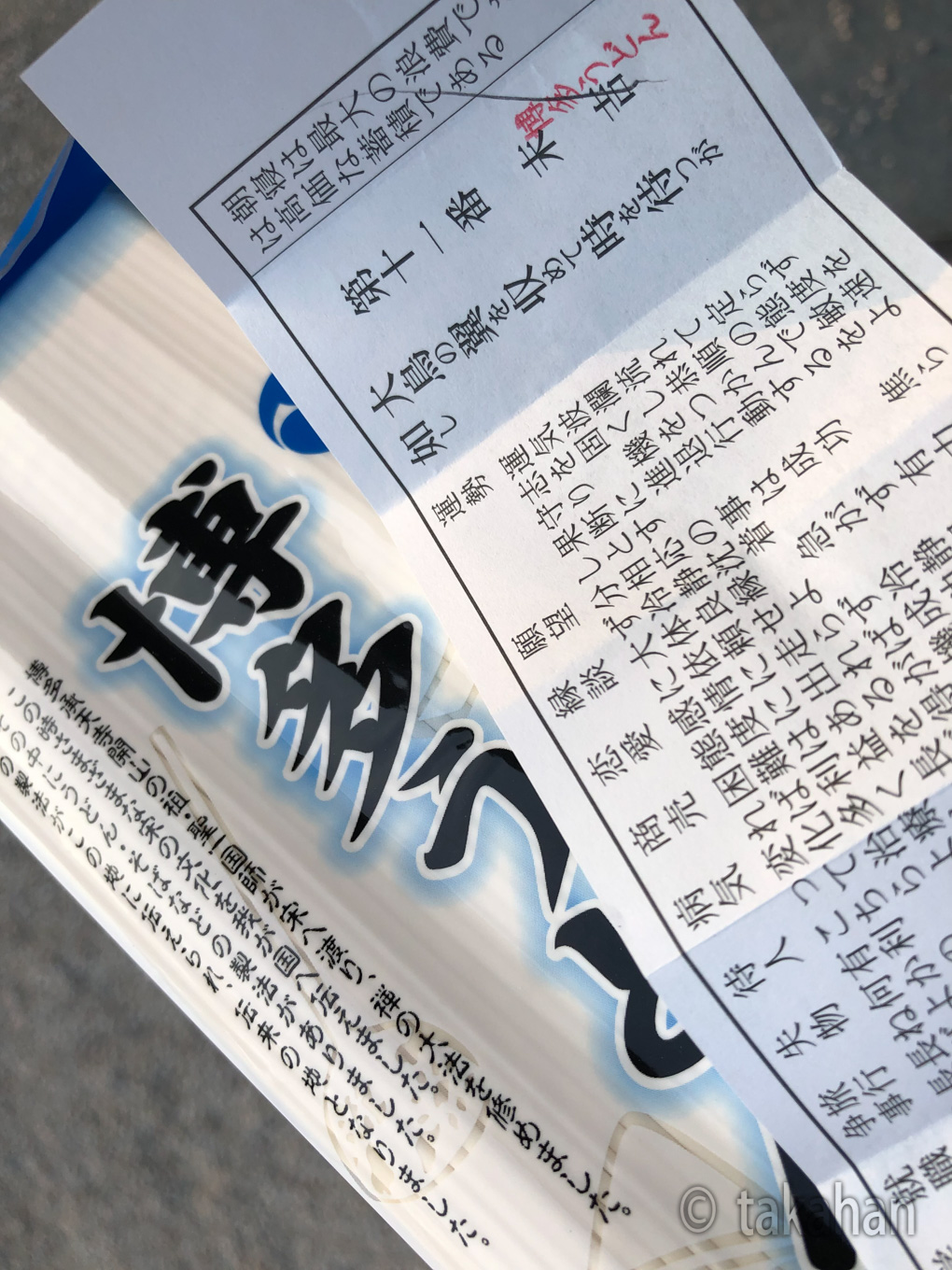

末吉で博多うどんが当たりました。ありがとうございます!

くじはここに結ぶんですよ。

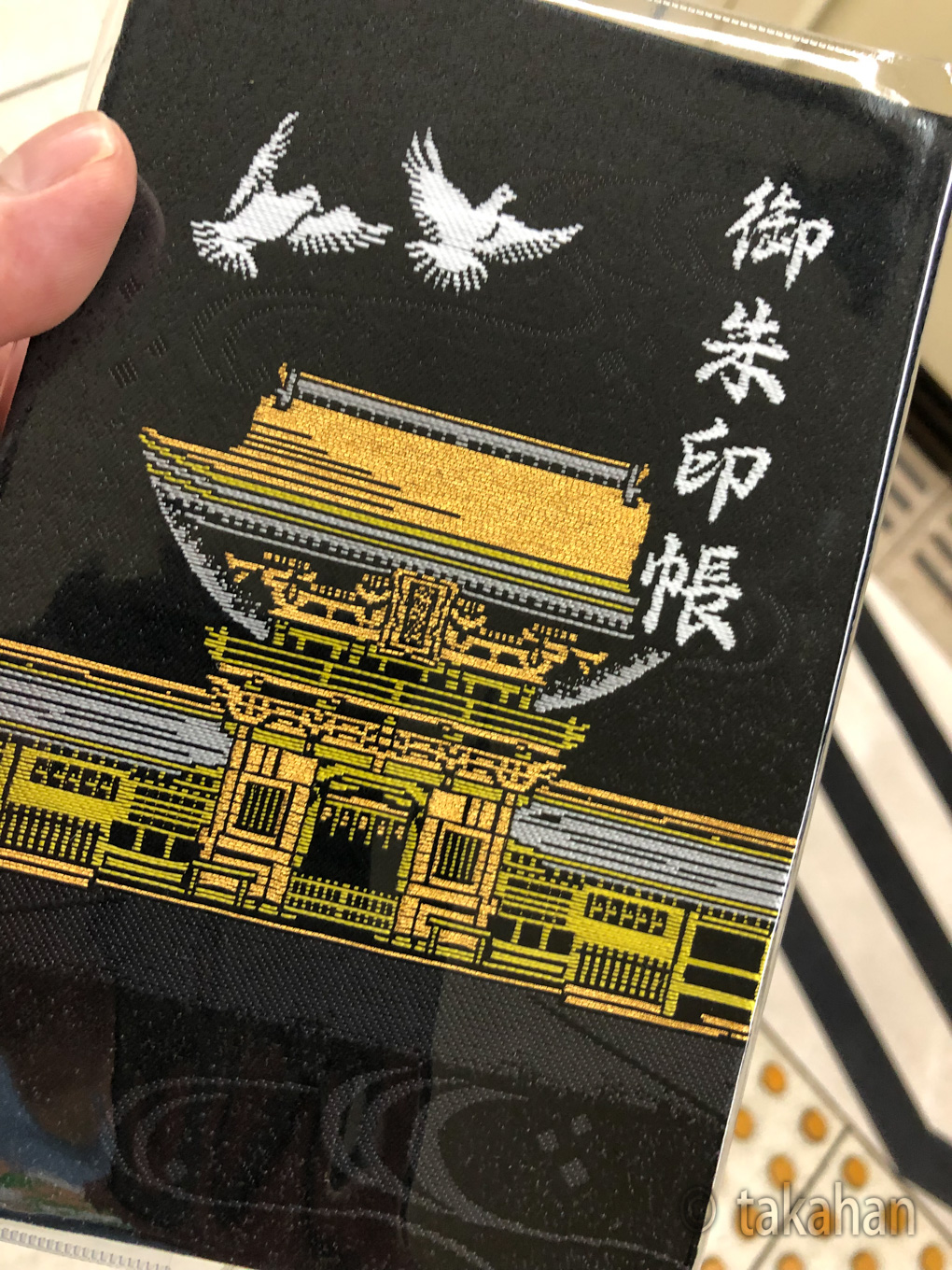

最近ブームだとかの御朱印もいただきました。

福岡の御朱印集めにチャレンジする予定です。

日も暮れて、参道の人並みもかなり混雑してきました。

もうビール飲んでもいいですよね。

屋台花山で定番の焼き鳥

屋台花山は、屋台といっても私道に設置されているので、福岡屋台条例の設置面積とかの制限は、まったく関係ありません。100人以上入れる屋台とテントが設置されています。

焼き場は、屋台の作りで2台あります。従業員も放生会シーズンは超増員するんでしょうねー20人やそこらは居たのかな。

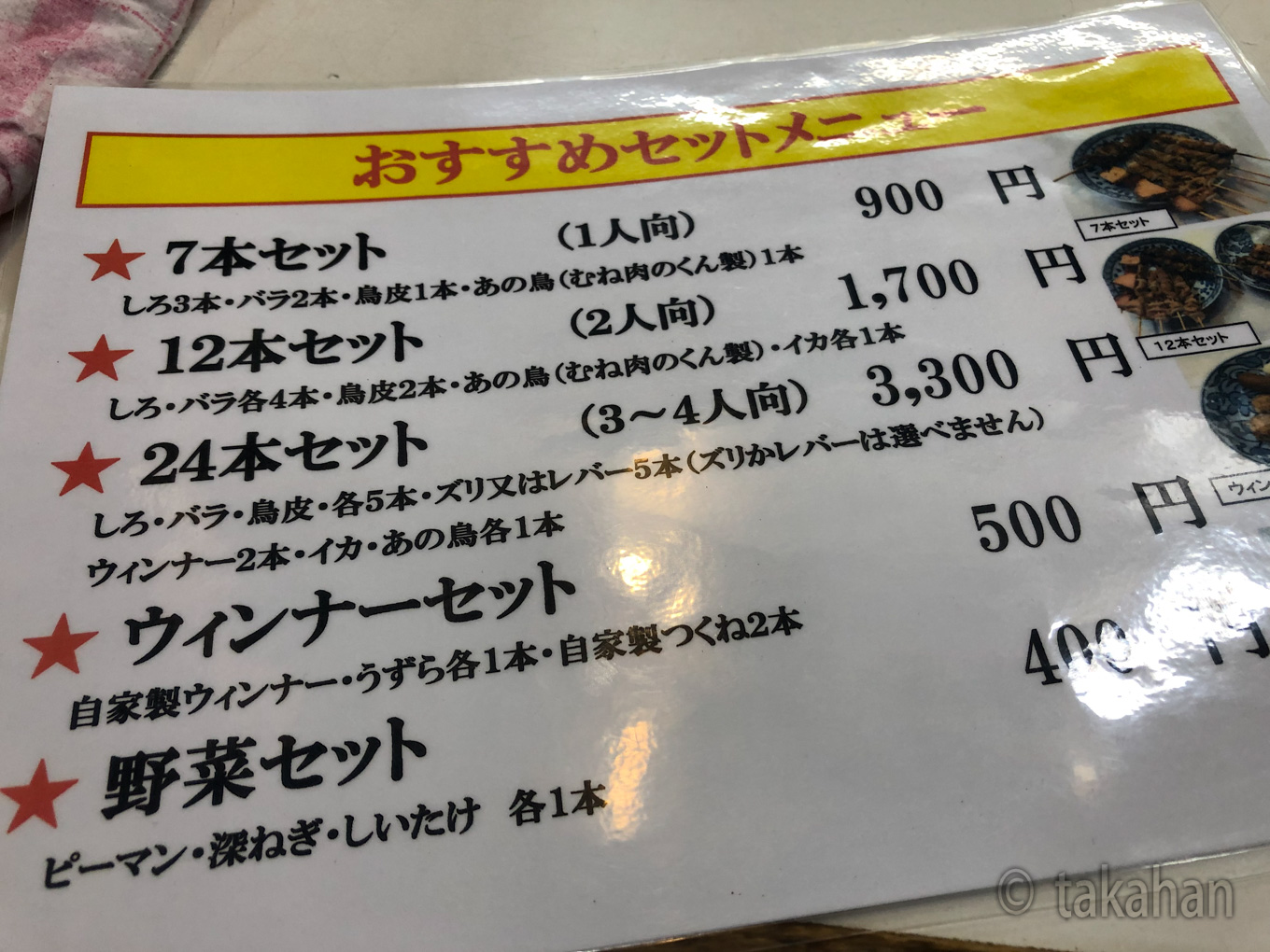

おすすめセットの焼き鳥は、2人なので12本セットを頼みました。これも毎年同じです。

ビールが旨い!

単品でチーズ焼き。去年も一昨年もその前も毎回食べてます。

焼き鳥の12本セットです。

どれも美味いけど、シロと皮が好きです。

追加は焼酎の大をロックで飲みました。

焼き物セットの次に、どのお客さんも頼む率が高かったのが、こちらの野菜セットです。

400円だから安いですね。

酔っ払ったら、

地下鉄で、中洲川端まで出て、那珂川沿いの屋台・もりに流れ酒しました。

これも、3〜4年続いている習慣です。

さらに流れて、天神の久留米大砲ラーメンで、ラーメンセットに生ビール。

これも毎年恒例なんです。

人間は習慣の動物らしいので、きっと、来年も同じコースでしょう。

令和の時代になっても、昭和が感じられる、筥崎宮の放生会は、毎年9月12日から18日まで開催されます。

それでは、また来年まで、さようなら〜

(来年につづく)

スポンサーリンク